“露从今夜白,月是故乡明。”

“举杯邀明月,对影成三人。”

“明月几时有,把酒问青天。”

……

中国人对月亮有着独特的思绪,这份思绪寄托于诗、于歌、于书、于画……

皎皎明月有无限的想象空间,不止是中国文人墨客的独爱。国外画家也把月亮描绘得美轮美奂,充满了故事感。

于是,我们得以从中外画家以月入题的画作中,领悟不同的哲学思辨和象征意义。

01

中国绘画里的月:

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家

月,在中秋的节日里,更为浪漫。

月圆之日,天地清宁。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。思念故乡,思念亲人,都在这个节日里。

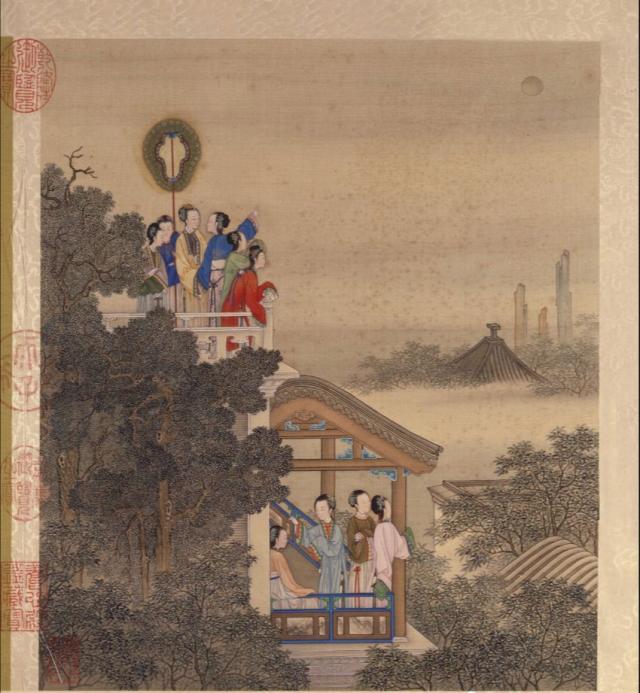

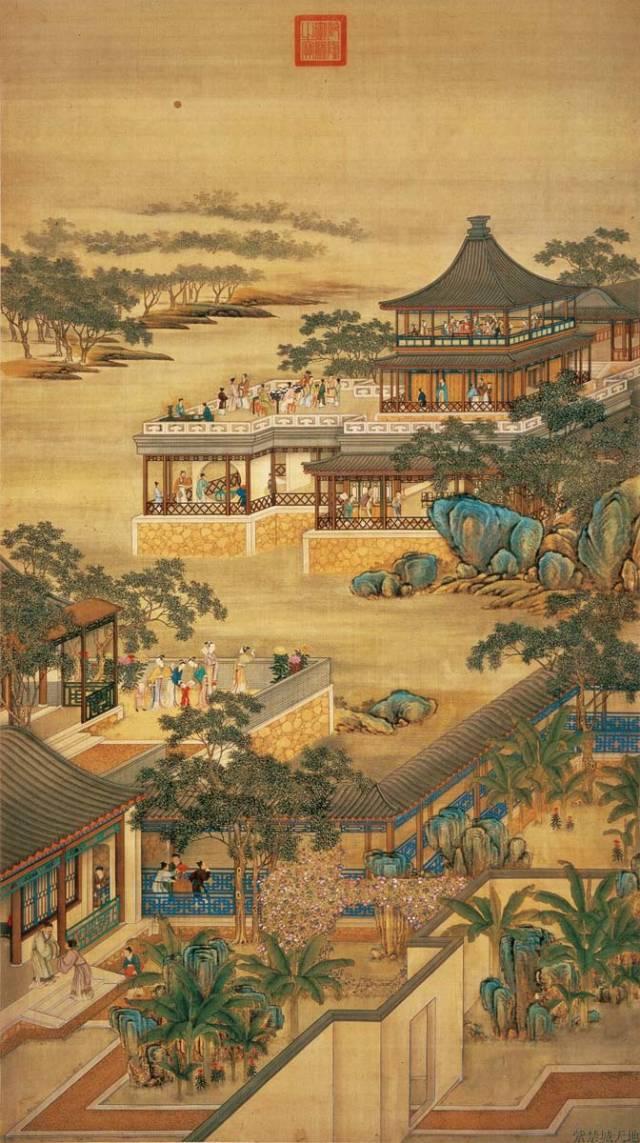

清代宫廷画师笔下的赏月图,风格多是富丽堂皇。楼宇和赏月的宫廷男女是这类宫廷中秋赏月图的主角,一轮朗月融入画面留白之处,画面整体笔触精致艳丽,俨然一派太平盛世的富贵之气。

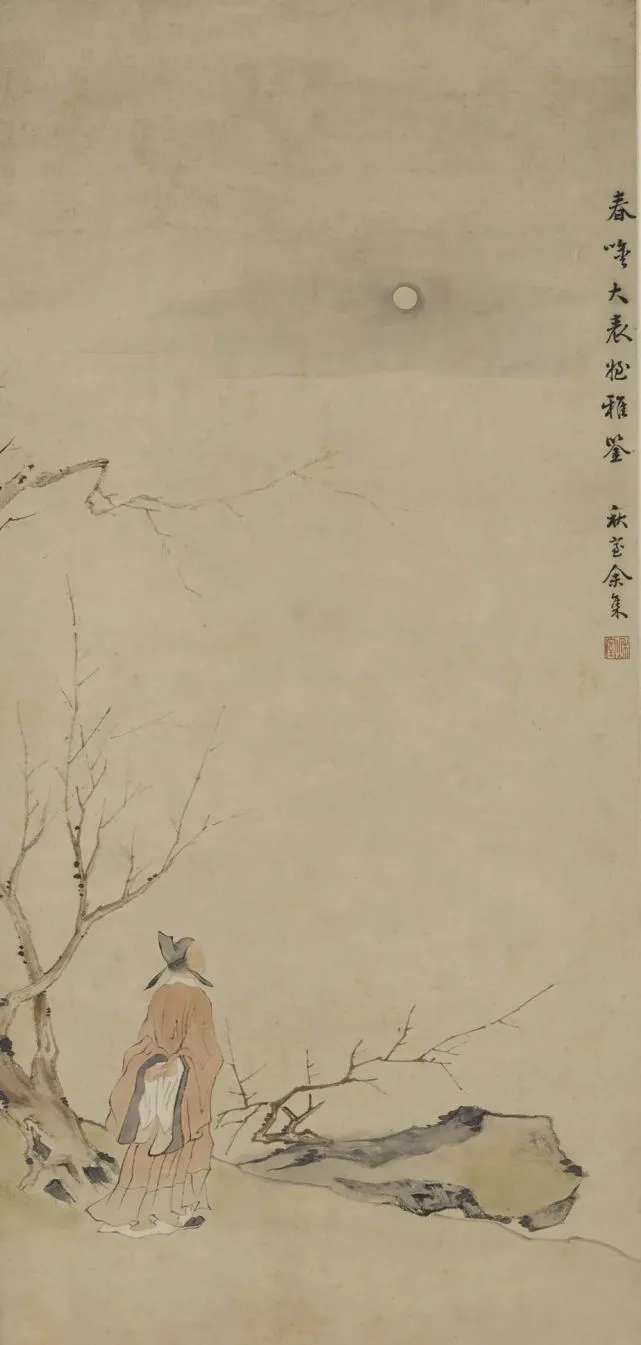

善画山水的余集精湛之作《梅下赏月图》,则描绘了传统文人画的意境和闲趣。

仿若遗世独立的空旷画面里,构图简洁,惟有月、人、树、石,空旷孤寂。人物的用笔爽利,线条有力,生动传神;而月亮则以淡墨晕染,意境悠远。极简的工笔法和淡墨淡彩的色彩处理,让这幅文人对景沉吟的赏月图更添幽雅诗意。

“相逢幸遇佳时节,月下花前且把杯”,马远这幅《月下把杯图》将老友相逢、良辰美酒的欢愉之情表达得淋漓尽致。

十五中秋之夜,明月高悬,山林空旷静谧。美景良辰,佳友来访,主人面如春风,握住友人把杯言欢,亲密温馨。四童仆或侍立或隐于旁侧,主仆六人,神态各异,颇具生动真趣。

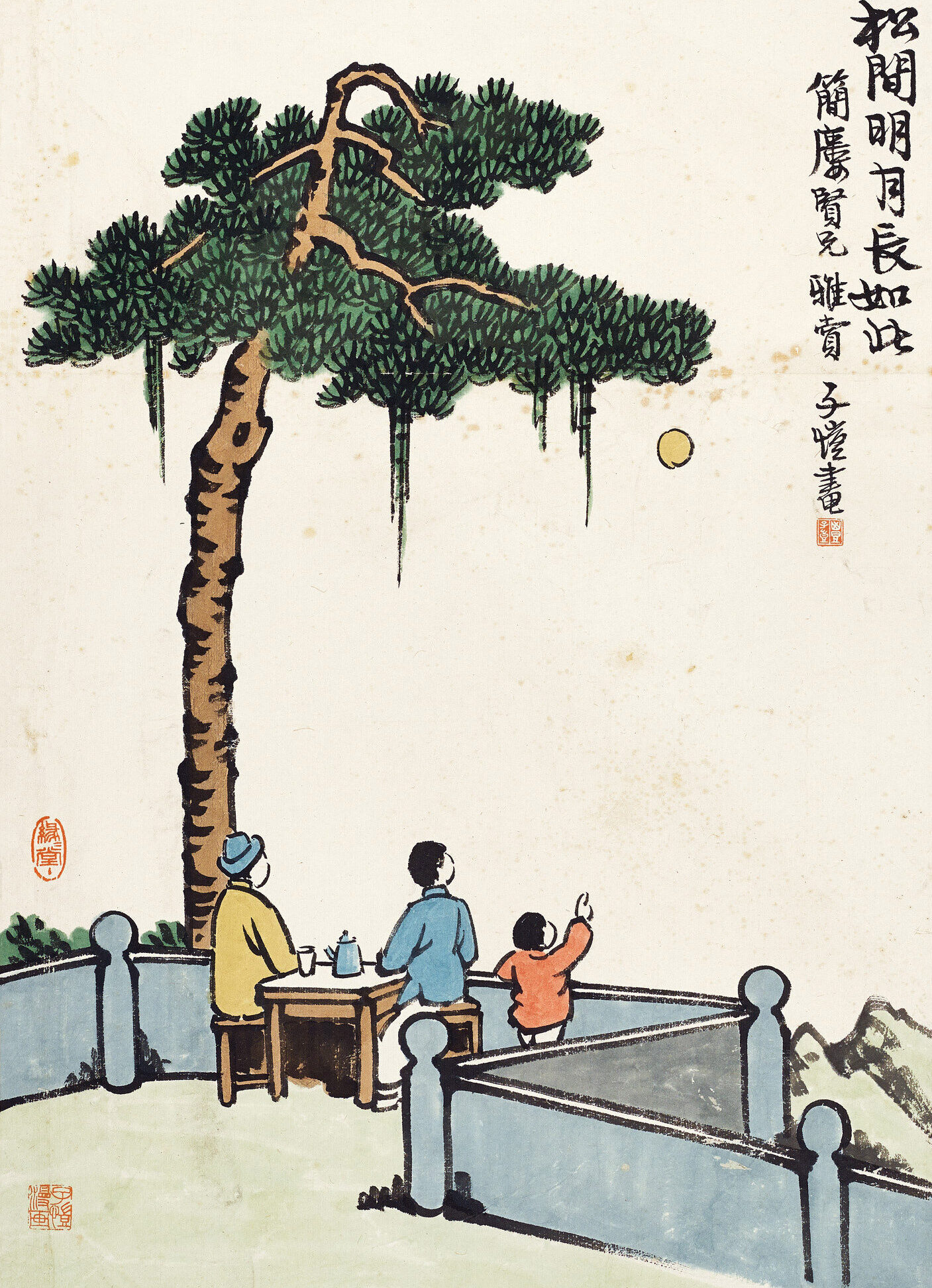

明月当秋,月下团圆。丰子恺用画作《松间明月长如此》勾勒出了一幅家人团聚的闲适温情画面:明月、苍松、父母与稚子,身着红短褂的小孩,仰头指着空中的一轮明月,似在向身边的父母讲述着什么。坐在方桌前的父母,顺着孩子手指的方向,也一起看向天空朗月。

在丰子恺构思巧妙,意境十足的笔墨之中,观者仅从三个背影,就能想象出一段关于有父母陪伴的祥和静谧童年时光。

02

外国绘画里的月:

神秘、奇幻与潜意识

在外国画家眼中,月亮寓意神秘、奇幻与潜意识。

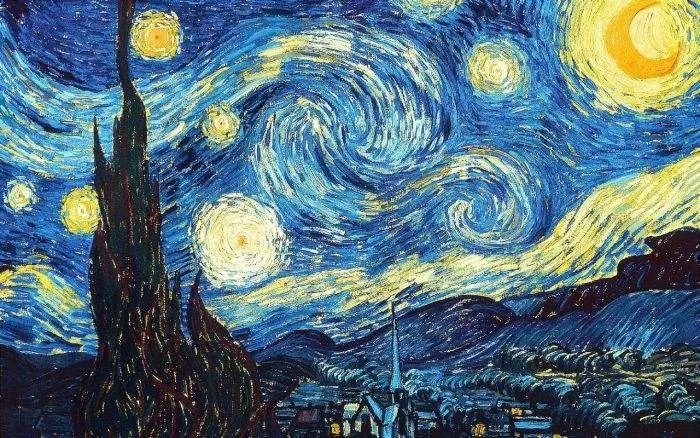

说到国外国家有关于月亮的画作,也许立即浮现在很多人脑海里的画作,就是梵高的代表作之一《星月夜》。

一股汹涌、动荡的蓝绿色激流填满了整个画面,在运动和变化的星空下,月亮、星星、风、云,交织翻滚,夸张震撼。与水墨写意的中国绘画里的那抹月色相比,梵高的星月夜是躁动不安、脱离现实,如同他脑海中疯狂的幻觉世界。

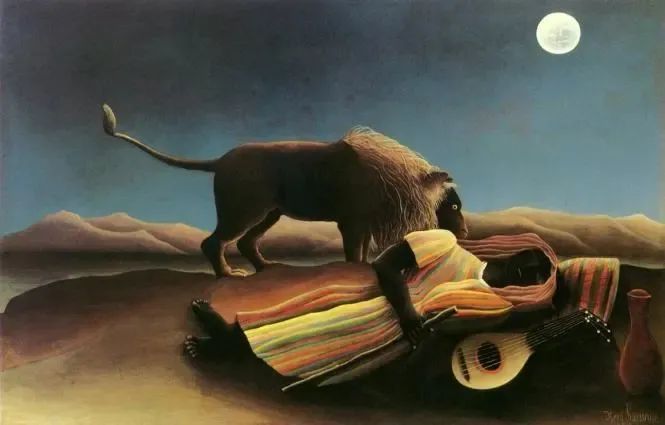

同为印象派画家的亨利·卢梭,笔下的月亮则有种超现实主义的色彩。

这幅《沉睡的吉普赛人》中,茫茫大漠,一个异域风情穿着的吉普赛女郎席地而睡,她的乐器和盛水的罐子就放在旁边。一头雄狮路过,嗅到了她的气味,却没有把女子吞掉,而是平静伫立在女子身边。空旷寂寥的夜空中,一轮朦胧的月亮发出冷峻的光芒,让整幅画面格外神秘莫测,流露出浓浓的超现实主义画风。

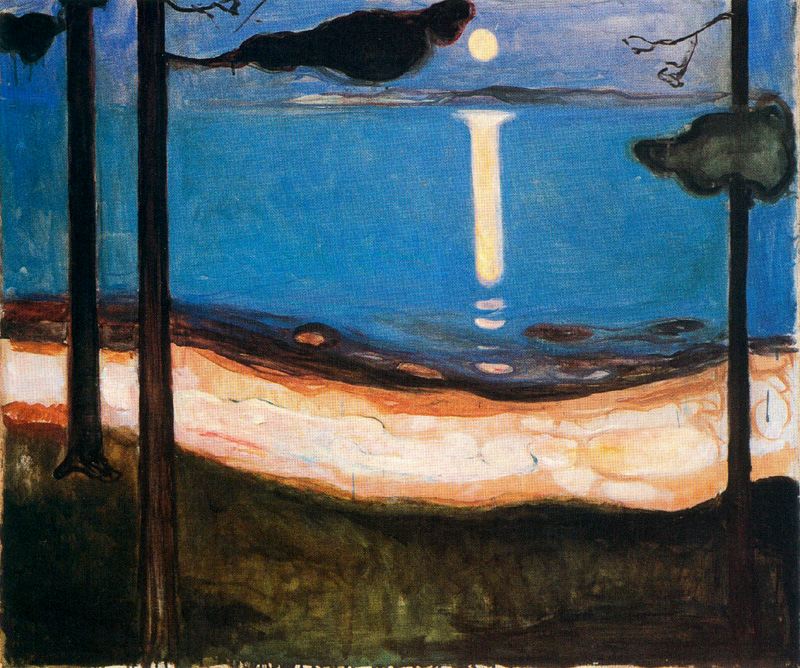

《月光》,挪威画家爱德华·蒙克的一幅象征主义风格之作。

画面景观是挪威海边,海面托起月亮,月光柱影倒映于海面,在整个视觉中格外引人注意。波浪起伏的海岸线与笔直挺拔的树木形成对比,画面整体颜色柔和,但黑暗的森林地面、白色的海岸和蓝色水面之间有强烈对比。他的绘画带有强烈的主观性,倒影着月光柱影的海面,被象征化为原始景象反复出现在他的作品中。

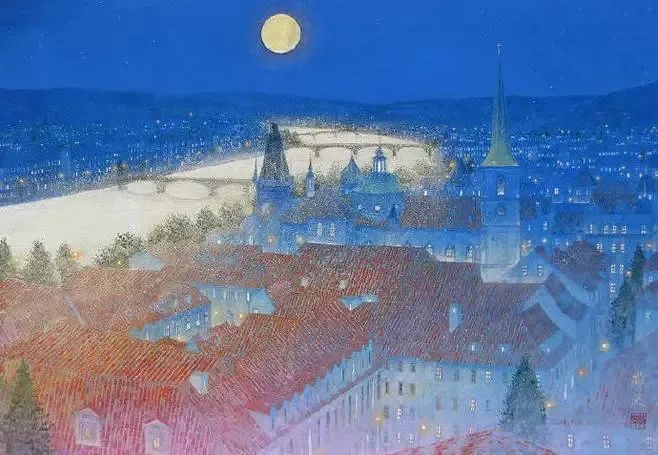

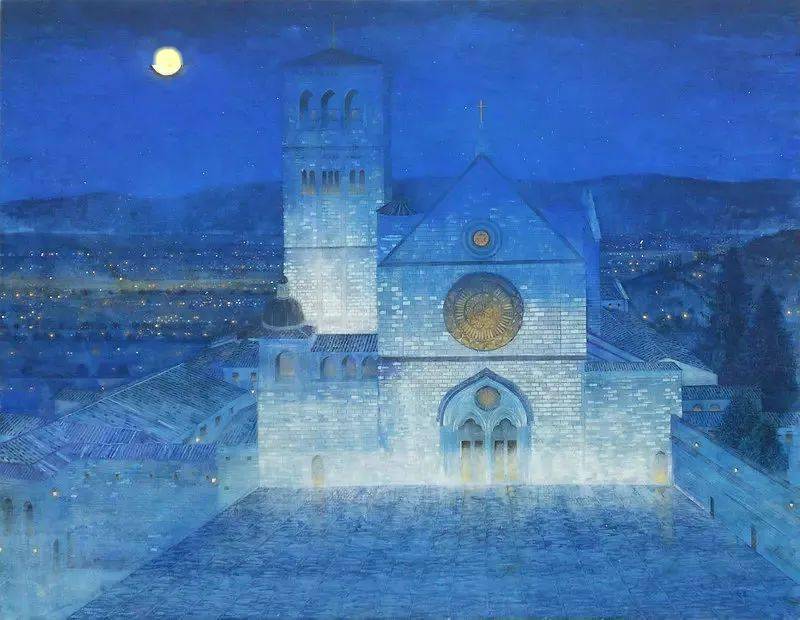

日本水彩画艺术家桜井敬史,以大片蓝色调勾勒迷人夜空,为画作注入独树一帜的浪漫主义色彩。在他的笔下,蓝色是哥特式建筑最好的背景,而在蓝夜里静静悬挂的那一轮明月,则是不可或缺的点睛之笔,赋予画面以平和之美。深蓝的夜色、温柔的月亮、波光粼粼的湖面、迷离的万家灯火,在个人风格强烈的大师笔下,关于月亮的绘画,又是另一番诗意。

月亮作为一个绘画元素,尽管在不同艺术家的笔下有不同的表现形式与手法,但美的感受是一致的。

月色入画,不一样的月光,不一样的画境,不一样的艺术想象空间……今夜入寐,月亮盘旋的美丽幻象,是否会潜入你慵懒的梦中?