翻天覆地的变革,奢华诱惑的风景,蓬勃高涨的荷尔蒙,19世纪的巴黎是一席流动的盛宴,这座工业革命时代的现代都市,吸引着世界各地、追求艺术理想的人慕名而来……

翻天覆地的变革,奢华诱惑的风景,蓬勃高涨的荷尔蒙,19世纪的巴黎是一席流动的盛宴,这座工业革命时代的现代都市,吸引着世界各地、追求艺术理想的人慕名而来……

1887年,两位天才画家高更与梵高的纠葛故事的开篇,就始于巴黎。而巴黎“土著”高更与另一位来巴黎闯荡的捷克青年穆夏,也因这座艺术之都产生了交集。

众星熠熠的巴黎:

两位落魄艺术家的相遇

生于巴黎的高更,在成为职业画家前,过着循规蹈矩的生活,35岁时突然热血涌动,抛弃一切投身绘画,自此癫狂地徘徊在逃避与追求之间。

辗转数年后,他带着不被巴黎认可的气愤,计划逃避现代文明的窒息,远走塔希提(又称大溪地)。这一年,是1891年。从巴黎朱利安学院辍学后四处漂泊的穆夏,搬到了巴黎大茅舍街大道13号公寓。公寓底层有一家叫夏洛特夫人的餐厅,接受以画易物,常有未成名的落魄艺术家来往,大概是同样的狂热艺术激情和贫困窘迫的境遇,让高更与穆夏,也因此结缘。

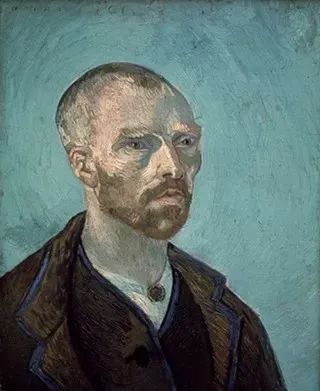

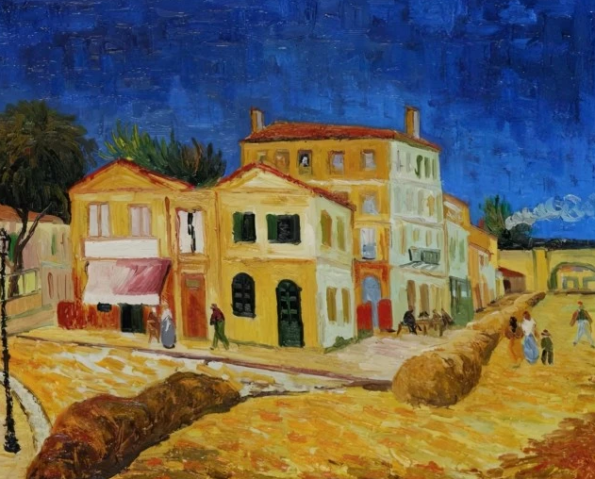

1893年,高更从塔希提返回巴黎,画作“遇冷”倍受打击,在穆夏邀请下来到巴黎第六区大茅舍街8号的工作室落脚。于是,穆夏也就成为梵高之后,高更的另一位知名“室友”。

有意思的是,高更与梵高在阿尔的那所小房子里那段错乱荒诞的日子,让两人在相互仰望中渐行渐远,但在高更与穆夏这段“同居”生活里,却平静得多。

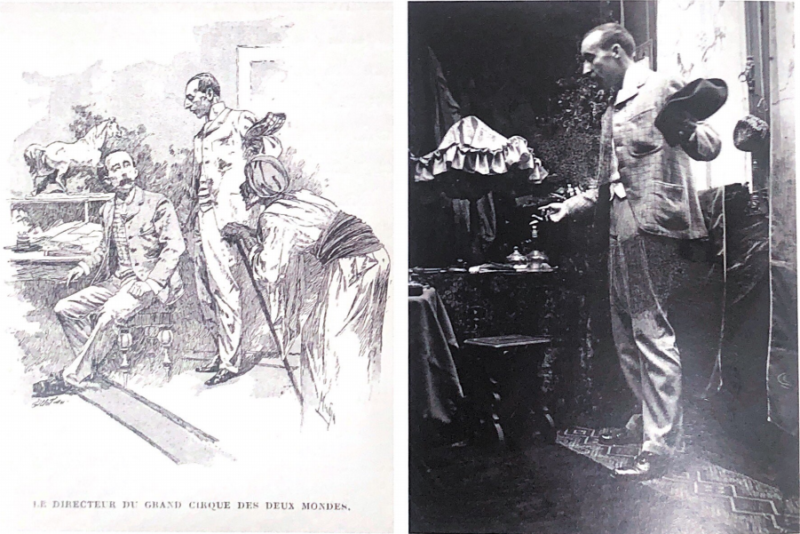

在工作室里,穆夏用摄影辅助绘画创作,拍摄了不计其数的照片,高更也成为穆夏的模特。一代绘画大师高更这张“衣衫不整”弹风琴的“黑历史”照片,就出自穆夏之手。

损友穆夏拍摄的这些黑白照片,捕捉到了有着“根深蒂固的自我主义”的艺术家高更,傲慢性格里的另一面,也记录了两位艺术家的友爱互动。

艺术的交叠:

影响西方艺术的日本浮世绘

19世纪中期,从日本进口的茶叶包装纸上常印有浮世绘画作,其平涂技巧、用色、线条、明暗和布局引起了许多欧洲画家的注意,这种风格对当时的新艺术风格,印象派和后印象派都影响颇深。

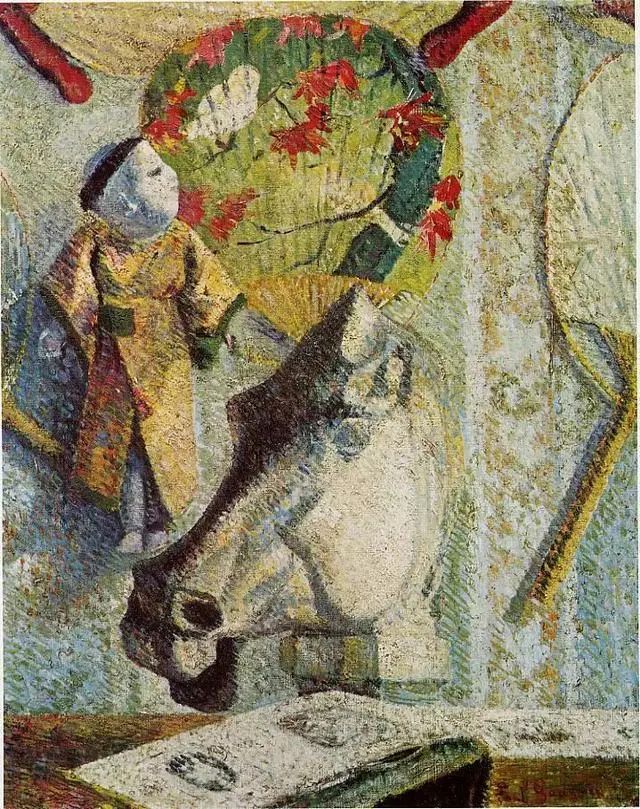

高更的《马头静物》《三只幼犬与静物》《布道后的幻象》等作品中,在色彩上平涂的笔法几乎占据整体,绘画色彩对比强烈,与日本浮世绘那种颜色浓郁,具有视觉张力的表现手法有着很大关联。

作品《你什么时候结婚呀》突破了欧洲传统的造型方式,融入东方对画面表现力的追求,采用偏向平面的造型方式,让整个画面更加具有表现力。

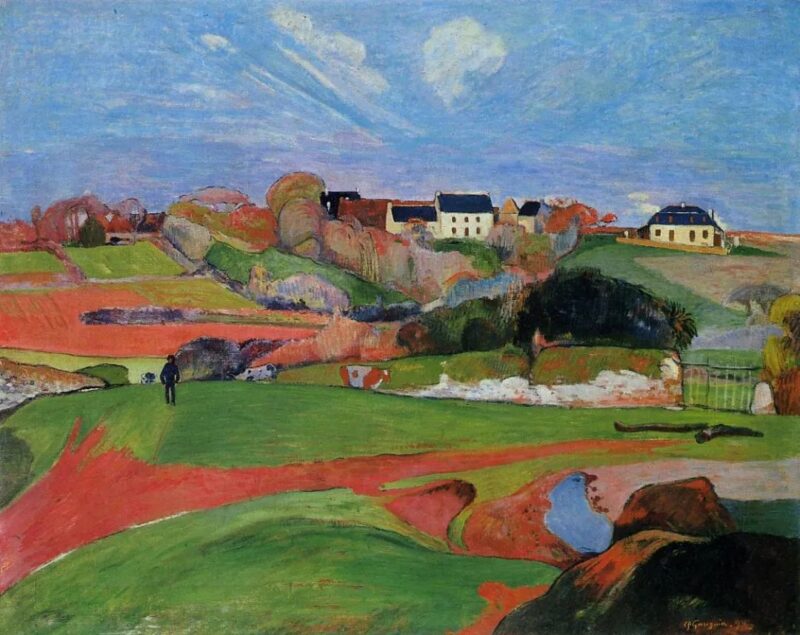

浮世绘油画非常重要的一个特点就是具有装饰性,例如高更晚期绘画作品《勒普尔迪风光》,整体的画面既具有装饰性又具有很强的艺术性。

这种装饰性对于高更的好友穆夏,产生了更大的借鉴意义。穆夏海报类的平面设计,充分发扬了灵活的轮廓构线和流动的节奏技巧,以至后来日本时兴的漫画创作,反而尊其为鼻祖。

高更的画作充溢着深厚的象征意味和异国情调,偏好红、绿、黄等色彩的涂饰,或许他的不羁风格对穆夏画作也产生了一定影响。据说在穆夏留下的一封信件中,记录了这样一件趣事:高更在画一幅画的中途,因为画不下去而沮丧地外出喝酒,穆夏就在那张画上加了几笔,把画画完了。

两位艺术家既是好友,又受同一时期绘画风格影响,在艺术上产生交叠也不奇怪。

世纪之交何去何从:

穆夏情牵故土,高更总是向往远方

以同样的理由相聚,以不同的理由离开。站在世纪之交的两位艺术家,为何最后都选择出走艺术高地巴黎?

“我总觉得大多数人这样度过一生好像欠缺点什么。我承认这种生活的社会价值,我也看到了它的井然有序的幸福,但是我的血液里却有一种强烈的愿望,渴望一种更狂放不羁的旅途。我的心渴望一种更加惊险的生活。”《月亮与六便士》是理想与现实的冲突,痴迷于文明之外世界的高更,终身都在向往异乡与远方。

1891年,高更第一次启程前往塔希提岛。在远离工业革命、近乎原始的土著部落中,他认为自己找到了理想中的创作方式,以近于原始艺术的造型和配色来表现大自然与土著居民带给他的真实情感,苦苦探索旷古野性的艺术风格,围绕大溪地众多场景进行创作。

然而,当高更带着第一批作品返回巴黎,举办《大溪地人》画展时,巴黎人非但没有如其所愿,被他笔下淳朴的土著女性而震撼,反而对这些画作迷惑不解,甚至大加嘲讽。

1895年,高更第二次作品拍卖悲剧重演,对巴黎彻底失望的他,再次躲到了塔希提岛……

对比高更的“负气出走”,已在巴黎闯出名望的穆夏出走巴黎,似乎有些不合理。1910年,为了心中的爱国主义情怀,穆夏回到魂牵梦萦的家乡布拉格,一头扎进了民族史诗的创作。

作为一个名利双收的艺术家,穆夏为何不在巴黎坐享其成?

或许,是他骨子里“放逐自我的生活习惯与性格”等游离于传统社会的波西米亚精神作祟。

又或许,他与高更,无论是逃离远方,还是归于故乡,伟大的艺术家,总有常人无法理解的执念与追寻。