以18世纪为分界线,后退一步,宏大华丽是欧洲宫廷艺术的主旋律。

笨重的银制餐具、巨大的石雕、艳丽的色彩搭配……共同缔造了为后世所熟知的巴洛克艺术。

往前一步,宫廷生活从凡尔赛蔓延到了欧洲上流社会。

与此同时,东方美学随着瓷器、丝绸、绘画传入欧洲,给蓬勃发展的西方艺术注入一股清风。

在这股“中国风”的吹拂下,巴洛克艺术风格开始朝着更为轻快、柔和、细腻的方向转变,洛可可艺术应运而生。

单从“洛可可”三个字,我们便可以看出些许它所代表的美学形态,从诞生之日至今,洛可可艺术被广泛运用于绘画、设计、生活的方方面面,有人称“洛可可”为颜狗的天堂,在美这方面,它仿佛从未叫人失望过。

洛可可建筑——法国皇室的“妥协”

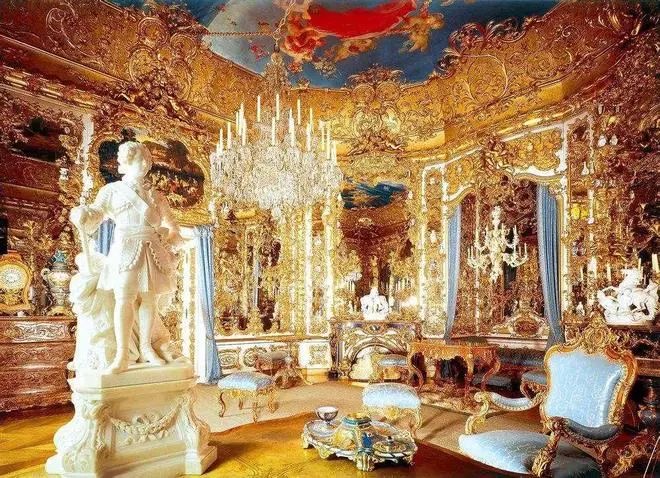

新生的洛可可艺术,以建筑设计和室内装潢为土壤,生根、发芽、茁壮成长。

路易十五继位时,法国宫廷迁至巴黎,空余一幅光鲜外壳的皇室,无力新建宫室,只得修缮原有建筑。

彼时的欧洲建筑摒弃了巴洛克雄伟的宫殿气质,采用轻结构的花园式府邸,与中国园林有异曲同工之妙。

建筑结合贝壳和巴洛克风格的趣味性,以纤巧的贝壳、山石,卷草舒花作装饰元素,家具精致且繁琐,整体明亮、欢快,有乱花渐欲迷人眼之美。

时至今日,巴黎仍有不少看似平平无奇,内里别有洞天的建筑,便是那个时代的产物。

洛可可建筑美学的精妙不止存在于园林中,也显露于画卷上。

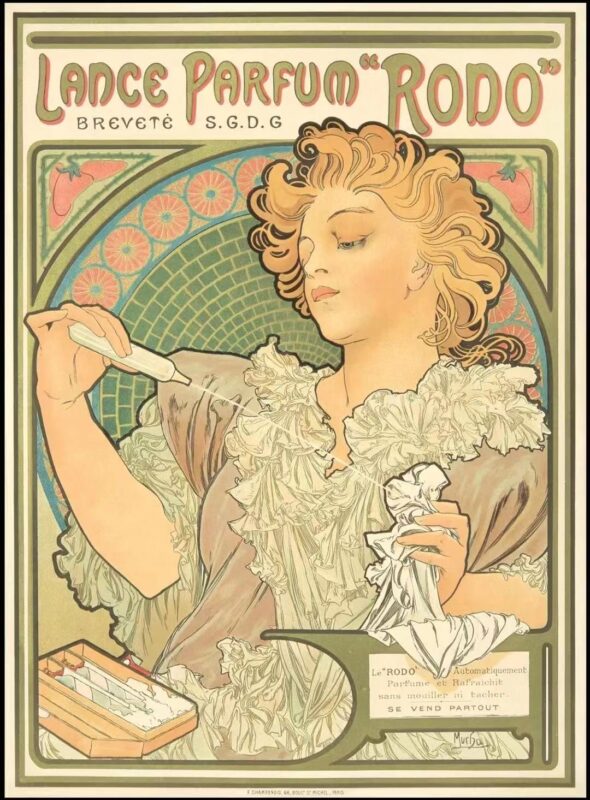

在阿尔丰斯·穆夏的作品中,时常可见洛可可建筑美学的精妙。

植物作为点缀,枝叶交错,花径延绵,极大程度还原自然的繁茂,更衬得画中女子缱绻;

窗格式样的背景间,曲线变化万千,宛如东方织锦,细腻柔媚。

形式上纷繁复杂,风格又显柔和轻快,这种近乎矛盾的美学冲突,便是洛可可艺术精神,漫不经心之下,流淌着梦幻与浪漫。

洛可可服饰——女性的爱美之心

除却建筑,洛可可艺术最广为人知也最集大成的应用,表现在服饰设计领域,美得恣意又张扬。

洛可可”艺术走上前台的重要推手和保护者——路易十五的情妇蓬巴杜夫人,对于美的追求,几乎让这一风格主宰了整个十八世纪前期。

沙龙文化风头无两的当时,上流社会的贵女们日常“内卷”,服饰成为了没有硝烟的主战场。

洛可可风格服饰深受生气勃勃的生命意识影响,自由而舒展。无数缎带、花朵、蝴蝶结、堆褶和弯曲的手工蕾丝被缀在裙摆上。

金、白、粉等少女化的色彩组合,加重了衣饰的甜美度。从视觉效果上来说,几乎没有一个女人能拒绝洛可可服饰的精致与美感。

穆夏在作品中对洛可可服饰美学进行了全新的解读和处理。

他摒弃了厚重、夸张的蓬蓬裙摆,大胆做减法,着重突出褶皱艺术及一些更具风格化的细节。

线条分明的褶皱赋予了画中人灵动和生机。自然垂落的裙摆褪去僵硬束缚,让身姿得以自由舒展。

绽放的花朵被穆夏置于鬓边、发间和身体两侧,既丰富了画面层次,进一步烘托女性与花卉间象征关系,又不喧宾夺主,如花女子愈显动人。

蕾丝、缎带等元素则成为穆夏作品中更为轻盈的装饰,恰到好处地凸显女性的优雅。

洛可可绘画——东方神秘的幻想

同其他领域比,洛可可艺术在绘画上展现了更多优雅、神秘的东方韵味。

代表人物让·安东尼·华托亦是欧洲绘画领域中国风的创始人,他和后来者布歇都未到过中国,作品中却满是东方美学。他们描绘大量中国场景,偏爱想象出来的妇女、渔翁和群臣。

这种东西方结合,充满想象力的风格,在洛可可绘画中得到了充分的发挥。

洛可可绘画瞄准上流社会男女的享乐生活,描写贵族女性的审美趣味,配以秀美的自然景色或豪华、愉快、充满情欲的人文景观。

艺术家们钟情清淡鲜明的颜色、精致的曲线构图,偏好以基路伯小天使和爱情神话作点缀,画面优美且神秘。

擅长“虚实结合”的穆夏,也常在作品中描摹现实场景及自然环境,表达象征意味,凸显出浓厚的神秘感,与洛可可风格绘画一脉相承。

“最懂线条艺术的男人”穆夏,汲取洛可可风格绘画典型的C型、S型构图,在画作中适当拉长女性腰身部分,赋予人物自然身体动态趋势,为画面带来韵律和流动感。

此外,穆夏所绘女性肉感丰腴,肌肤光洁,除借鉴日本浮世绘的创作手法外,也是对“洛可可”绘画线条运用的发展。

已绵延三百余年的洛可可艺术,从对中国工艺的倾慕和追求中而来,混合着浓郁的中国风貌情趣和东方神秘主义,创造了一段可美、可欲、可雅的艺术史。

穆夏作品中的“洛可可”,是对洛可可风格的延续和发展,华丽又明快,既有浓墨重彩的装饰和色彩点缀,又有柔美、和谐的视觉体验,观之生耳目一新之感。

可以说,“穆夏风格”和洛可可艺术一样,都是美的极致。